ごっこ遊びは発達に重要だった

1人の世界から多人数の世界へ

大体の子どもが一歳の後半ぐらいから歩きはじめ、子供どもの世界は大きく広がっていきます。これまでは見ることのなかった世界を見た子どもはおなじくらいの年の友達ができたり、お父さんお母さんと一緒に歩いて買い物や公園に行くかもしれません。

すると、子どもは鬼ごっこや遊具で遊んだりする他に「ごっこ遊び」をしはじめます。おもちゃの食器や食べ物を使ってみんなで遊ぶ経験はお母さん方ならあるかもしれませんね。お父さん方もテレビのヒーローになりきって遊んだことがあるでしょう。このように子供の世界は幼児になると大きく広がっていき、様々なものを目にします。しかし、疑問に思う方がいるかもしれません。「ごっこ遊びには何の意味があるの?」

心理学におけるごっこ遊び

スイス人のジャン・ピアジェという学者はごっこ遊びについて、前操作期の象徴機能(symbolic function)の一部であると説明しています。

前操作期って?子どもの発達段階は4段階!

前操作期四段階のうちの2段階目で子どもが話し始める2~7歳の時期のことです。

この頃に子どもは周りの環境からたくさんの情報を吸収します。

象徴機能って?

象徴とはシンボル、つまり何かを別の何かに見立てる機能です。

この機能があると例えばウサギのぬいぐるみと写真のウサギが同じウサギだということを示しているとわかります。

前操作期は象徴機能が出来立てなので完全につかうことができません。

つまり、ピアジェはごっこ遊びとは2~7歳ぐらいの子どもが何かを別の何かに見立ててする遊びであると言っています。

また、ごっこ遊びは心理学の世界では象徴機能を使った遊びであるので象徴遊びとも呼ばれています。

どうしてごっこ遊びをするの?

ここまでで心理学においてのごっこ遊びについて説明をしてきました。

次はいよいよ前操作期にごっこ遊びをするのはなぜかについて説明したいと思います。

の、前に知っていきたい心理学用語

スキーマ[2]:物理的世界や社会的世界はどのように作用しているかに関する理論

同化[2]:遭遇したことのない事象に対して、それを理解しようと試みる

調節[2]:遭遇したことのない事象に対してその事象に合わせて自分の中の世界を変えること

延滞模倣[3]:相当な時間経過後に模倣行動が見られる場合の模倣

上3つは少しイメージするのが難しいので図を交えて説明したいと思います。

ちょっと大げさな具体例

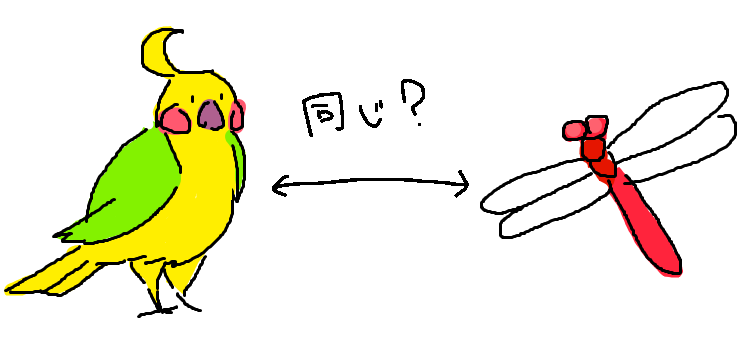

鳥を知っている男の子がいたとします。

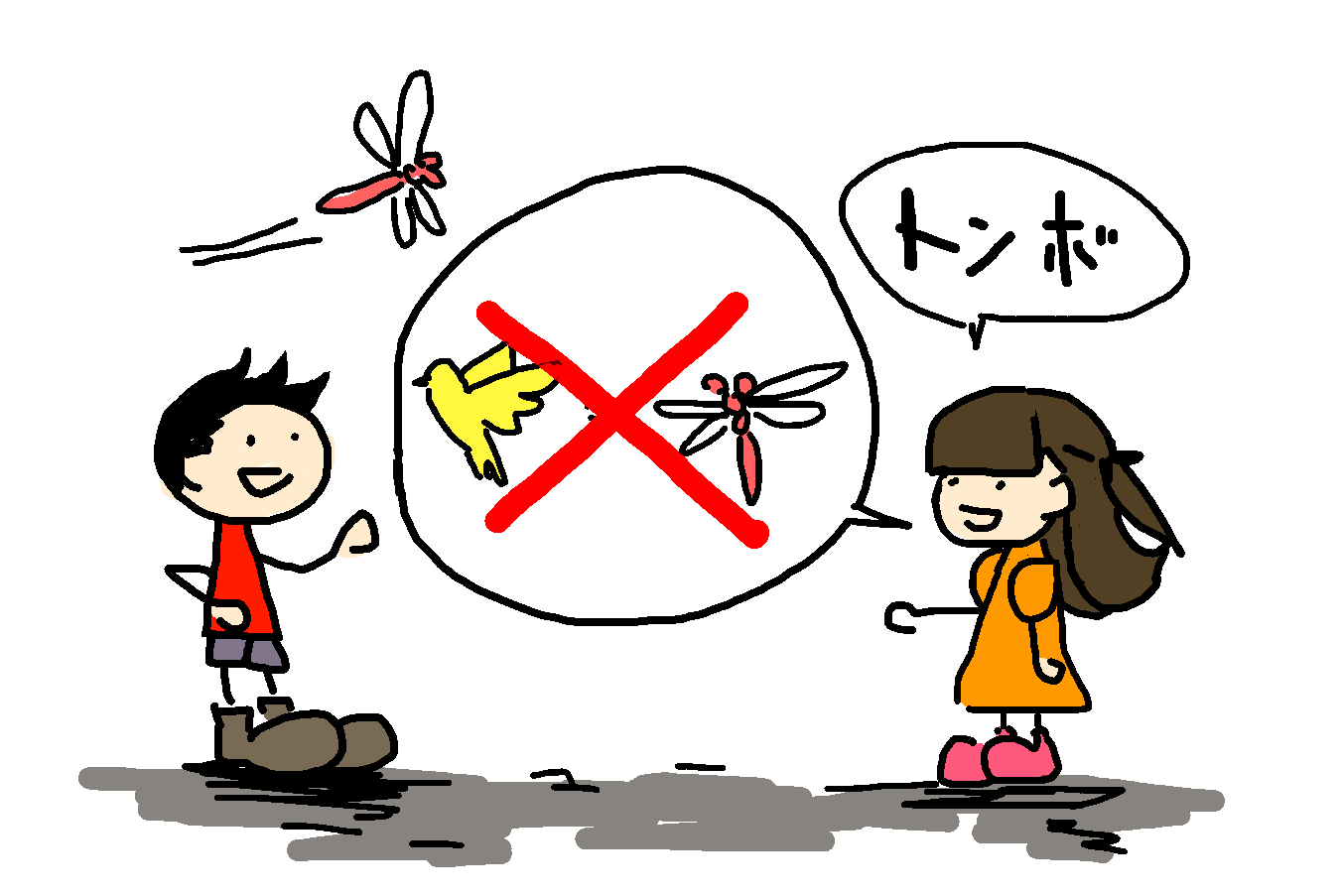

男の子にとって鳥の特徴は羽があることなので、「羽が生えた生き物は鳥である」と思う男の子の中ではトンボは鳥です。

男の子「あ!鳥だ!」

男の子はトンボを見たことが無かったのでトンボは羽が生えているからトンボを鳥だといいました。

男の子にとって「羽が生えている生き物はトンボである」というスキーマがあるので男の子はトンボだと思ったのです。

これを同化しているという状況です。

女の子「ちがうよ、トンボっていうんだよ」

女の子は羽が生えている生き物でも名前が違うことを知っていたので男の子にトンボであると教えました。

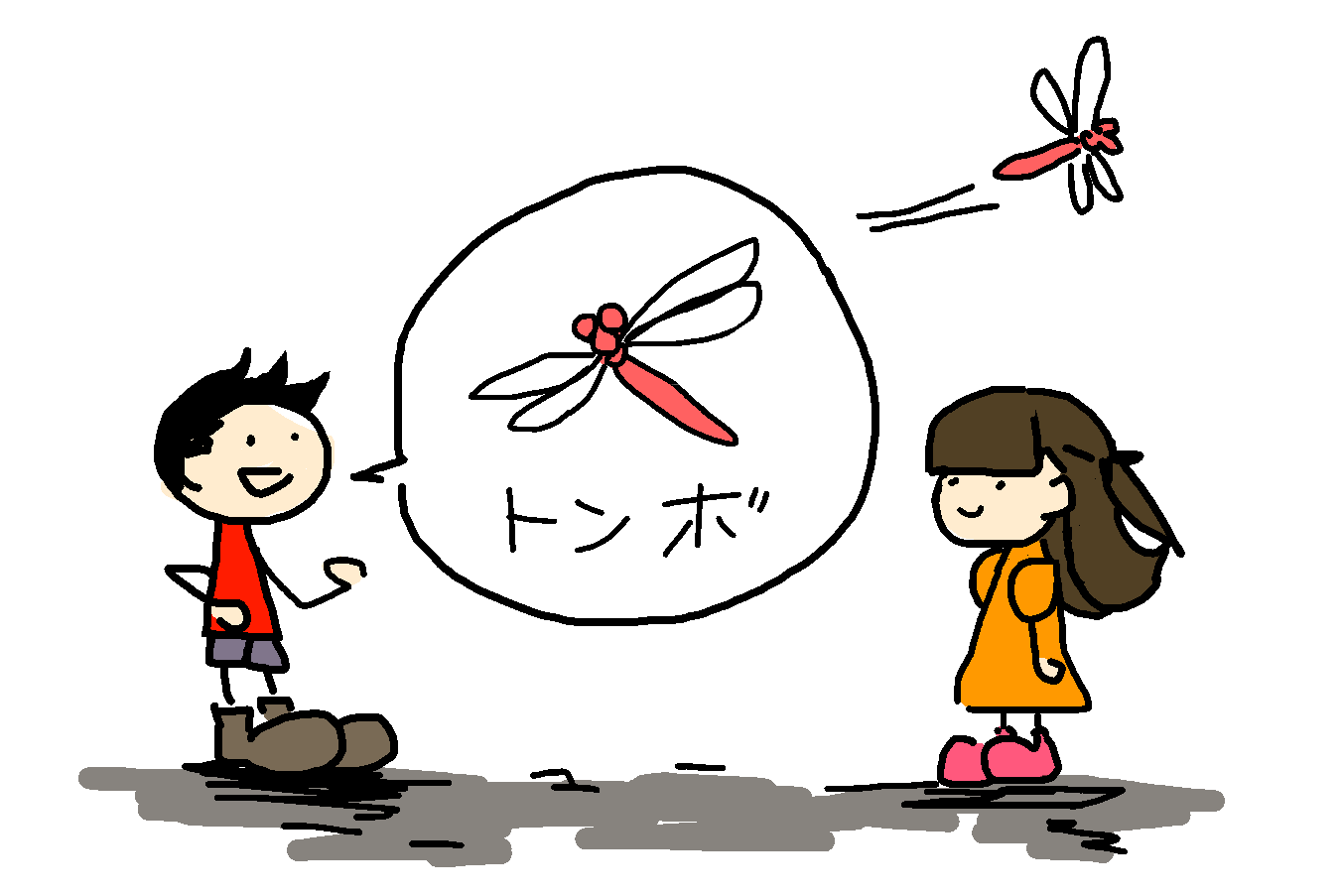

男の子「そうなんだ!トンボっていうんだ!」

男の子は鳥だと思っていた生き物をトンボであると知りました。これが調節です。

前操作期においてごっこ遊びは外の世界と触れ合うことで自然に発生するものです。ではすることでどんなことが起こっているのか。

まず、子どもはそれぞれシェマを持っています。そして子ども同士が出会って一緒に遊べるようになるころにはそれぞれみんな同化も調節も行えるようになっています。みんなで集まってする遊びには遊具や砂場遊び、鬼ごっこなどもありますが、テレビのヒーローやヒロイン、身近な人だと

お父さんやお母さんを見てその模倣を行うごっこ遊びもあります。どの遊びにも自分のシェマと一致しないことがあれば不満が無ければ調節を行います。

そして、ごっこ遊びをすると集まった子ども達は、家庭やテレビで見た物事を延滞模倣するのです。

ヒロインアニメのキャラクターのごっこ遊びをするために集まった女の子たちがいるとします。女の子たちはテレビで見たヒロインたちの必殺技や日常風景を延滞模倣するでしょう。彼女たちはヒロインアニメを通して社会の常識や人の気持ち、他人とのかかわり方を模倣し、シェマを同化・調節しながら学んでいきます。そしてそれを他の女の子と遊びながらコミュニケーションをとることで彼女らの世界も広がっていきます。

このように、ごっこ遊びとは子どもが他者を観察して学習したことの発表の場でもあり、それを他者と共有すること社会性が培われるのです!

(文責 宮古)

参考文献

[1]Jean Piaget, ’Piaget’s Theory’ pp.11-23, 1976.

[2]Susan Nolen-Hoeksema, Barbara L. Fredrickson, Geoff R. Loftus, Willem

A.Wagenaar 著,内田一成 監訳. ヒルガードの心理学第15 版. 金剛出版, 2012.

[3] 中島義明, 安藤清志, 子安増生, 坂野雄二, 繁桝算男, 立花政夫, 箱田裕司ら編集. 心理学辞典(第6刷), 株式会社 有斐閣, 2002.