- Info

2009年度プロジェクト一覧

|

| 本プロジェクトではRSA暗号解読の危険性評価を行いました.送信メッセージ内容差により生じるサーバ処理時間の差によって暗号解読を行うタイミングアタックが近年考案され有効である事が実証されました.本プロジェクトで検証を行った結果タイミングアタックは可能であるが対策も可能であり危険性は低いと評価しました. |

|

|

|

| 地域の医療機関が抱える問題を調査し,解決に導くためのシステムを提案・実装をすることが本プロジェクトの目的です.病院訪問や首都圏の企業の方にお越しいただき,専門的な知識を身につけ制作を進めました.最終発表では,生活者と医療現場の2つの視点からシステム提案を行いました. |

|

|

|

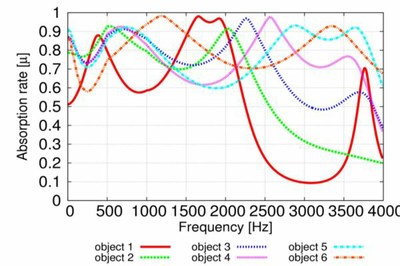

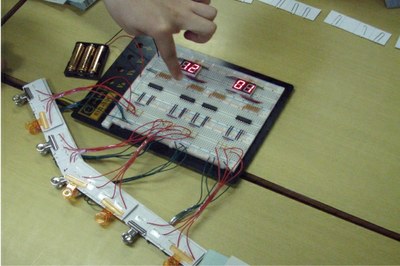

| 未来大学は音響環境に課題を抱えています.その原因は,学内に張りめぐらされているガラスが音を跳ね返し,それが反響音となって雑音を生み出しているためです.そこで学内の音響環境を改善するために,ヘルムホルツ共鳴器を参考にして,吸音器のプロトタイプを制作し,それを参考に吸音器の設計法を考えました. |

|

|

|

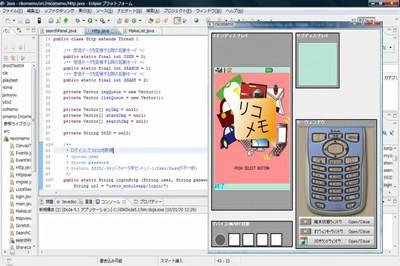

| 私たちのプロジェクトでは函館工業高等専門学校,専修大学を含めた計3校で連携して複数キャリア間で共通に使用できるアプリケーションの作成をテーマとして1年間活動してきました.各校の得意分野を生かし,提案から仕様書の作成,実装,テストを通し,リコメモという買い物支援アプリケーションを作成しました. |

|

|

|

| 「Long Now」とは長期的な視野から物事を捉える事を意味します.私たちは生き急ぐ世の中をより良い方向へ導くツールとしてLong Now を広める活動を行いました.その際の課題はどのように広めるか.「多くの人に具合的に」伝える事をテーマに,函館国際民族芸術祭でブース展示をメインに活動を行いました |

|

|

|

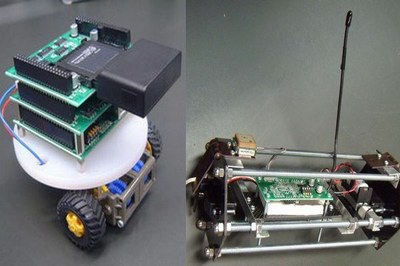

| 私たちは,マイクロコンピュータという小さなコンピュータを使い,人が操作するのではなく,ロボット自身がその場の状況を判断して自ら動くという自律型のロボットを作っていました.空を活動の場としたロボットや,センサーを使い障害物をよけていくロボットを製作しました. |

|

|

|

| 函館ルミナート-SはLEDを使ったイルミネーションをつくるプロジェクトです.光の色から四季を表現することをテーマとして,太陽光発電により発光する作品を制作し2009年12月3日から2週間「ひだまりの木」という名称で,本学のバス亭前ロータリーにてイルミネーションイベントの公開と評価を行いました. |

|

|

|

| 私たちは函館の人にもっとロボットに親しんでもらうために活動しました.具体的には,イカロボット IKABOを用いたデモ発表を各地のイベントで行ったり,新たに小型化したIKABO3号機を製作したり,IKABO グッズの製作を行いました.また,今年度はIKABOが初の北海道外進出も果たしました. |

|

|

|

| 小学生が「文字や画像を活用することで他人へ情報をわかりやすく伝えることができる」ことを楽しく学ぶためのカリキュラムとソフトウェアを製作し,函館市立赤川小学校5年生の総合的な学習の時間で実際に授業を行いました.製作したシステムは再配布可能な形式にパッケージングして地域で繰り返し利用できる形にしました. |

|

|

|

| 本プロジェクトの目標は,簡単なアンテナを使い木星からの電波を受信することです.解析の結果,今年は高性能レシーバーを使用して,木星電波の特徴であるS-バーストの他にプロジェクト史上初となるL-バースト状の電波の受信にも成功しました. |

|

|

|

| 本プロジェクトの活動内容は,2008年に開設された函館市の公式観光情報サイト“はこぶら”をアップグレードするというものです.初めて函館を訪れる観光客でも函館観光を楽しめるように,市電を用いた観光プランが作成できる“市電で行こう”というコンテンツを実際に製作しました. |

|

|

|

| 「理数離れ」への挑戦として(1)小学校での理数融合型授業の立案と実施,(2)高大数学接続教材作成,を行いました.(1)は地元自治体と本学の小大連携協定の第1号事業です.(2)では(1)との共通トピックを選び,高校から大学数学への円滑な移行を助ける教材をアニメーションを駆使して作成しました. |

|

|

|

| 本プロジェクトは,サイエンス・コミュニケーション活動を活発に行うためのコミュニケーション手法の研究と開発が目的です.科学夜話の企画および運営を行うサイエンス・コミュニケーション班,はこだて国際科学祭の空間をデザインする空間デザイン班,予約システム開発を行うシステム班に分かれ活動しました. |

|

|

|

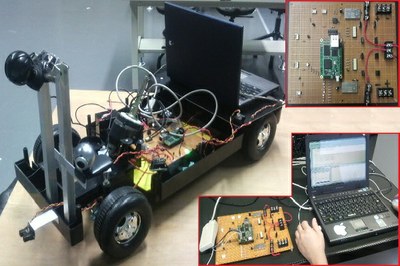

| 自動走行を行う車を作成することを目的とし,そのために電気信号をマイコンからモータに伝えるためのハードウェアの開発と,機能を実装するために画像処理を行うソフトウェアの開発を行いました.さらにものづくりの一連の流れを把握することでソフトウェア,ハードウェアの連携を考えることまでを行いました. |

|

|

|

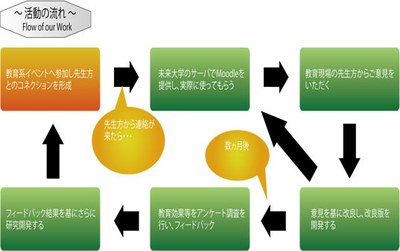

| 私たちはe-Learningシステムを小中高校で使いやすいように研究・開発を進めているプロジェクトです.各高校との連携・協力のために,教育系イベントへの参加,ワークショップの主催,函館キャンパスコンソーシアム主催アカデミックリンクへの参加などを行いました.それらの成果として,いくつかの高校にe-Learningシステムを導入することができました. |

|

|

|

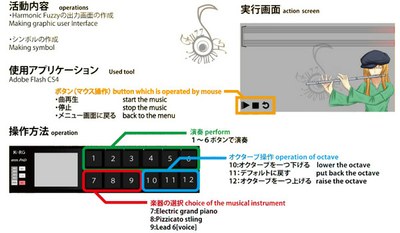

| 楽器が弾けないあなた!!自分もバンドメンバーの一員になって,楽器をガンガン演奏してみたい…と思ったことはありませんか?楽器が弾けちゃうあなた!!テンポやダイナミクスを自由自在に操って,聞く人をあっと驚かせてみたい…と思ったことはありませんか?私たちのプロジェクトは,そんなあなたたちの願いを叶えました. |

|

|

|

| 食の安全が脅かされている今日を過ごしている現在,消費者は何を信じていれば安全な食生活を送ることが出来るのでしょうか.また生産者はどうすれば,自らの生産物の確かな安全性を伝えることが出来るのか.このプロジェクトはインターネットをメディアとして,WEBページを通じて両者の不安を取り除くことを目指しました. |

|

|

|

| 私たちのプロジェクトでは,ディジタルアーカイブスと呼ばれるデータ化された歴史的資料を媒体として,画像を見る際の新しい視点,観点を提供することを目標とし,一年間活動しました.結果として,それらの画像データを用いて,ユーザ間で相互に影響を与え合えるような様々なシステム等を作成しました. |

|

|

|

| "知覚デザインとは,人間の知覚を補ったり,拡張したりするモノや経験をデザインすることです.今年度のテーマは「主観の可視化」です.個人の頭の中にある「主観」を,目に見える形で表現できたらおもしろいのではないでしょうか.そこで,主観を可視化させて知覚できる3つの新しいシステムの提案を行いました." |

|

|

|

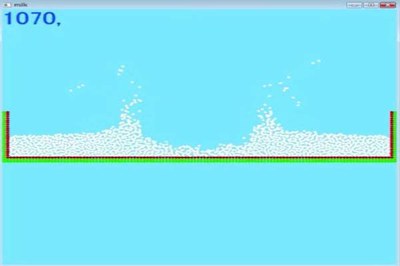

| "地球上には様々な美しい自然現象が存在します.その自然現象の中でも私たちのプロジェクトでは美しくリアルな流体を表現することを目標としました.流体の物理モデルを解析し,そしてCGを用いてシミュレーションを行いました." |

|

|

|

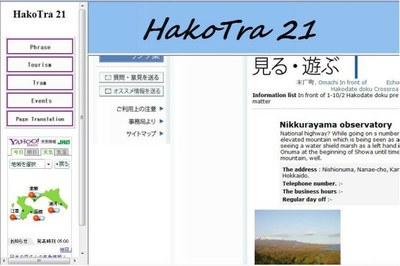

| 本プロジェクトは,「言語グリッド」という多言語翻訳サイトを用いて,函館観光におけるさまざまな問題を解決するため新しいサービス・システムを構築していくプロジェクトです.「言語グリッド」で使われているシステムを利用することで,観光情報を函館によく訪れる外国人に母国語で提供することを目標としました. |

|

|

|

| "本プロジェクトは,函館開港150周年に焦点をあてました.開港の歴史の深い西部地区を調査し,街の魅力を再発見し,その情報発信を通して街の活性化を図ることを目的としました.紙媒体の「函館開港歴史マップ」,ウェブサイト「トコだて」を製作するために情報収集班,HP班,映像班などにわかれて活動をしてきました." |

|

|

|