今年8月に発売された音知覚装置「Ontenna」は、内蔵マイクで音を検知し、光や振動に変換するウェアラブル端末(身体へ装着して利用する端末)です。クリップ式になっていて髪にとめたり、襟元や袖元に装着したりして使います。音の大きさやリズムにあわせ、光や振動の強さやパターンが変わるので、ユーザはインターフォンやサイレンの音、メールの着信音などを区別することができます。

きっかけは、大学祭でのろう者との出会い

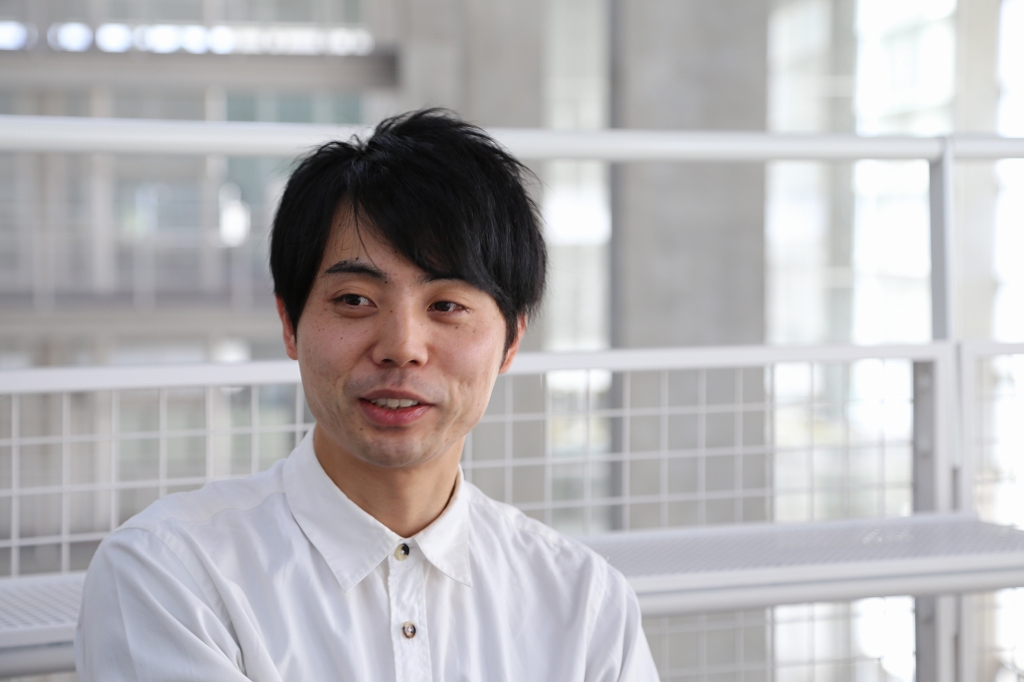

本多さんがOntennaの開発に取り組むきっかけは、学部1年生のときに本学で開催された大学祭で、ろう者と出会ったことでした。

耳の聞こえない年配の男性が教室を探していたので、身振り手振りで案内したんです。「ありがとう」とくださった名刺を見たら聴覚障がい者団体の会長さんでした。その後、「お礼に温泉に連れて行くから」と誘われて、毎週のように温泉に行く温泉友達になったんです(笑)。

当初はスマホの文字入力や、口の動きを読み取る「口話」でコミュニケーションしていましたが、ろう者が用いる手話を「特殊な能力」と感じた本多さんは、手話教室に通って資格を取得。大学内に手話サークルをつくり、手話通訳のボランティアをしたり、聴覚障がい者と健聴者が一緒に活動するNPOを立ち上げたりと、密接に関わるようになります。

「UIデザイナ」という職業との出会い

もうひとつ、本多さんにとって大きな契機となったのが、情報デザインコースの岡本誠教授との出会いでした。

家電量販店のテレビ売り場でアルバイトをしていたとき「40インチのテレビがほしい」とやってきた男性に46インチを勧めて販売したことがあったんです。それが岡本先生でした。コースが違うので先生だとは知らなくて、大学内で「うちの学生だったのか」と声を掛けられてびっくり。それがきっかけとなり、「UIデザイナの説明会があるから一緒に来なさい」と誘われて参加しました。その時に初めてUI(ユーザインタフェース)デザイナという職種を知りました。

情報システムコースに所属していた本多さん、情報デザインコースの岡本先生に誘われた説明会で、現役UIデザイナの話を聞き、その場で将来はUIデザイナを目指そうと決心。4年次から岡本先生の研究室に所属しました。

岡本先生は視覚障がい者のためのインタフェースを研究されていて、指にはめてモノの輪郭をとらえる装置を研究中でした。対象との距離を赤外線で測って近づくと指が上がる、離れると下がるシンプルなフィードバックですが、目の見えない人の世界を広げることができる。それなら僕は聴覚障がいの人に音を届けたい、新しい感覚を届けたい、と思ったんです。

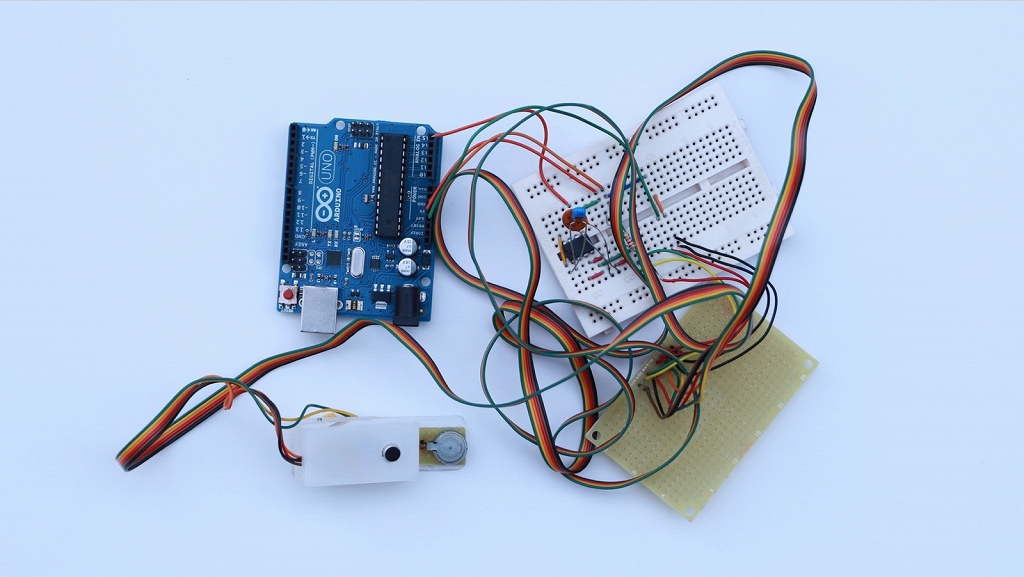

研究はトライ&エラーの連続でした。最初は音の大きさを光だけで表す装置をつくったものの、ふだん視覚情報に頼って生活しているろう者にとって、光の刺激をさらにプラスするのは負担になると判明。そこで振動によるフィードバックを取り入れ、装着の方法も服につけるべきか肌に直接つけるべきか、耳たぶがいいのか、髪がいいのかなど、さまざまに試したそうです。

風が吹くと髪がなびいて方向が分かったりするように、髪も新しいUIになるんじゃないかと思ったのが発想の原点。プロトタイプをつくり、ろう者の方に試してもらいながら、何がベストか探ったんですが、結局、十人十色なんです。だから、現在では、クリップタイプのデザインにして、髪の毛とか耳とか服とか、好きなところに着けて使ってもらえるようにしました。

製品化までの高いハードルを乗り越えて

大学院でも研究を続け、2013年に日本デザイン学会秋季企画大会学生プロポジション展覧会で「Creative Award」と「Reflective Award」の2つの賞を受賞。翌2014年にはIPA(独立行政法人情報処理推進機構)主催の「未踏プロジェクト」で、突出したIT人材の育成を目指す「スーパークリエータ」に選ばれました。

ところが、そのころ本多さんは大学院の博士(前期)課程を修了し、大手メーカーに就職したばかり。OA器機の開発チームに配属されたものの、Ontennaが気になり、もんもんとした日々を送っていたそうです。まもなく社内外のあちこちでOntennaのプレゼンをはじめ、製品化を探り始めた本多さんに「うちでやってみなさい」と声を掛けてくれたのが富士通株式会社。2016年1月に同社へ入社し、Ontennaの開発を続ける道が開かれました。

ベンチャーキャピタルからの出資で起業するという選択肢もあったのですが、僕はそちらを選びませんでした。プロトタイプまではどうにかできても、量産に至るまでには高いハードルがあるからです。富士通にはデザイナやエンジニア、無線の認証、安全性の確認、法務、知財など、さまざまな分野のプロフェッショナルがいて、これまで積み上げてきたノウハウがあり、それらを結集してようやくプロダクト(生産品)を完成させることができました。

ろう学校での実証試験、展示会への出展、映画とのコラボなど、テストマーケティングを繰り返してブラッシュアップを重ねつつ、複数のOntennaを同時に操作するコントローラも開発。量産のGOサインが出たのは、入社して2年半が過ぎてからのことでした。

たとえば、ろう学校の音楽教育では、先生が太鼓を叩くのを見て子どもたちが叩くので、どうしてもワンテンポずれてしまいます。でも、コントローラならメンバー全員に同じタイミングで合図を送ることができるので、振動を頼りに演奏を楽しめます。

スポーツの試合や音楽のイベントなら、歓声やリズムを振動で感じることで、より臨場感を感じることができます。映画ならBGMや効果音とOntennaを連動させ、4DX(体感型上映システム)のような効果も体感できる。耳の不自由な人と健聴者が一緒に楽しめる体験の企画にも力を入れました。

本多さんはOntennaの普及に向け、ろう学校の一部に体験版を無償提供。現在は使い方を広く共有できるよう、レシピ集の制作を準備中です。また、Ontennaを多くの人に触ってもらえるよう、展示場所も検討しています。

未来大は、出会いを数多く生み出せる場所

大学時代の研究を継続し、プロダクトとして市場に送り出すという貴重な経験をした本多さん。そもそも、ものづくりに興味があって未来大を志望したのでしょうか。

僕は香川県の出身で、高校時代は陸上部。パソコンを熱心に触るようなタイプではありませんでした。未来大を志望したのは、建築に惹かれたからです。祖父が建築家ということもあり、雑誌で山本理顕さんが設計した未来大の建物を見たとき「なんだこれは」と驚いて…。教室もガラス張りで授業の様子が外からも分かるし、建築が変わることで人間の行動や学習の方法も変わるなら面白そうだと考えました。その気持ちは今も変わりません。社会人になってからいろんな大学に発表に行く機会がありますが、どこへ行っても未来大の建築が一番優れていると思いますね。

建物に惹かれて受験した大学、大学祭で知り合った聴覚障がいの方との交流、アルバイト先での岡本教授との邂逅、数々の出会いに導かれるように、自分の担うべき仕事を見出した本多さんの道のり。聞けば聞くほど、偶然のように訪れる出会いの不思議さを考えずにはいられません。

未来大は出会いを数多く生み出せるオープンな環境だと思います。コースの違う先生の研究室にも入れたし、学部生のときから大学院の授業もとれた。そういう自由なところが未来大のいいところ。でも、もし違う出会いだったら、全く別の方向に進んでいたかもしれないから、人まかせの人生とも言えますよね(笑)。

本多さんによると、メーカーのデザイン担当者には未来大の出身者が多くいるそうです。「これまで未来大がやってきた教育と社会の評価がマッチしてきたのでは」と分析します。

僕は3年次のプロジェクト学習でリーダーになって、チームのマネジメントや、どのようにマイルストーンを置いて進めるかを若いうちに経験できたことが、とても良かったと思っています。今思えば、友達といるより先生方といる時間のほうが多かったけど、おかげでいろんな分野の先生と今も仲良くしていただいています。教員と学生が交流しやすい環境も未来大の特徴だから、学生時代はあまり良い子にならずに、破天荒に、アグレッシブにやってもいいんじゃないかなと思います。

世界を変えていくデザインの力

本多さんは2018年から、メディアアーティストの落合陽一さん、ソニーコンピュータサイエンス研究所の遠藤謙さん、大阪大学の菅野裕介さんと「X DIVERSITY(クロスダイバーシティ)」というプロジェクトチームを組んで、JST(国立研究開発法人 科学技術振興機構)のCREST(戦略的創造研究推進事業)で採択された研究にも取り組んでいます。

テーマはAIや機械学習を用いた社会課題の解決。Ontennaをカスタマイズして、ユーザが必要とする音だけを識別できる仕組みを考えています。ろう者の母親が赤ちゃんの泣き声に気付いたりできれば、より役に立つはず。聴覚に障がいのある人は国内に約200万人、世界には3億6000万人いるといわれ、将来は海外マーケットへの展開も視野に入れています。さらに、特定の音だけを検知できれば、工場での異音のチェックや、ハンマーで叩くコンクリートの劣化診断への応用など、産業界での活用も広がっていくことが期待できます。長さ6.5センチの小さなデバイスが持つ可能性は、とてつもなく大きいといえるでしょう。本多さんの研究はまだまだ続きそうです。