未来大のなかでも独創的な課題のひとつが、「拡張現実ピタゴラ装置」づくり。1年生の後期に、1年生全員(約240人)がそれぞれ7週間をかけて真剣にモノづくりに向き合います。

拡張現実ピタゴラ装置とは?

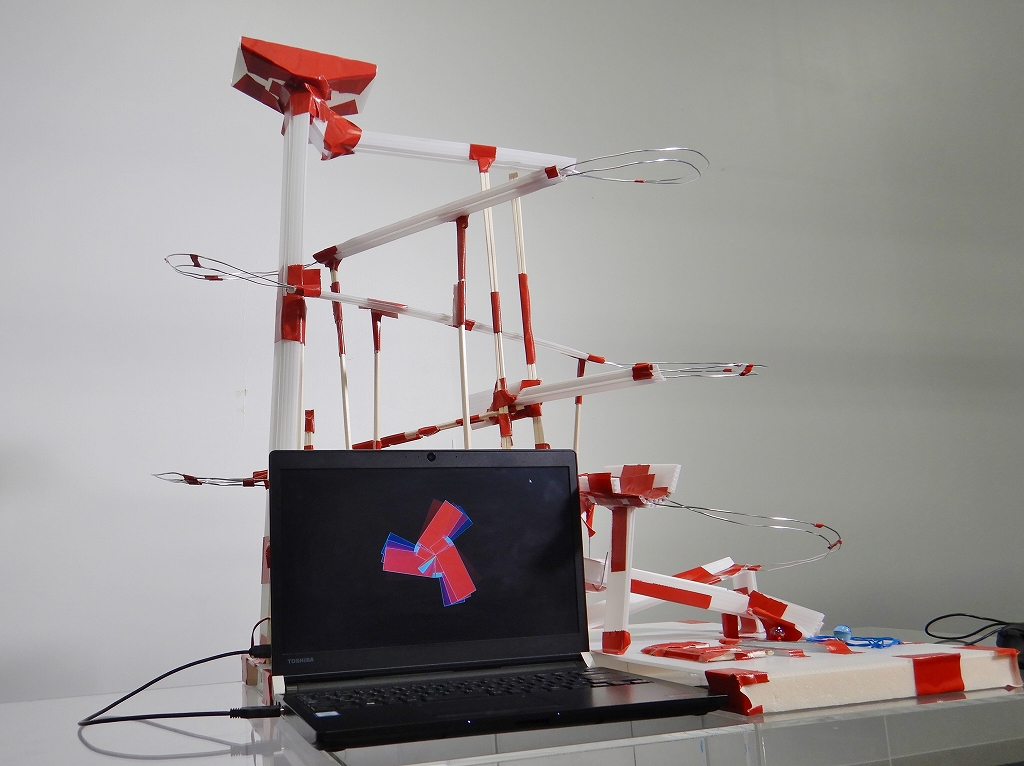

未来大の「拡張現実ピタゴラ装置」とは、プラスチック製段ボールでつくったレールの端からビー玉を送り出し、さまざまな仕掛けを通過させ、出口まで転がすという一見単純な装置です。ただ、途中にはノートパソコンの画面が組み込まれていて、レールのビー玉は画面の中に入り、一度変身して、仮想空間を自由に動き回ってから、現実空間に再び出現するルールになっています。まずは動画を見てください。

本来、簡単にできることを、手の込んだからくりで連鎖的に行う装置のオリジナルは「ルーブ・ゴールドバーグ・マシン」と呼ばれ、アメリカなどではコンテストが開催されるほど定着しています。日本では、NHKの幼児向け番組「ピタゴラスイッチ」のカラクリ装置を思い浮かべるとよいでしょう。未来大の「拡張現実ピタゴラ装置」の場合は、ビー玉が現実空間から仮想空間に取り込まれ、再度、現実空間に戻ってくるのが特徴です。授業を担当する教員の一人、情報アーキテクチャ学科の美馬のゆり教授は、この装置のポイントを次のように解説します。

この装置では、ビー玉は手で触れることのできるリアルな空間から、手で触れることのできないバーチャルな空間に入って、またリアルな空間に戻ってくるように見えます。リアルな空間では、ビー玉は上から下へ落ちる物理法則に従うしかありませんが、PCの画面の中では自由自在な動きをさせることが可能です。玉が大きくなったり、下から上に跳ねたり、スピードが急に変化したり、分裂したり、リアルな空間ではできない意外性のある動きをします。そうした仮想空間と現実空間をいかにシームレスにつなぐかがポイントです。

学生はビー玉を転がす装置の思ったより繊細な工作技術に加え、仮想空間と現実空間の二つのビー玉をつなぐアニメーションのプログラミング技術も要求されます。加えて、センサやアクチュエータ(駆動装置)を利用して機器の制御の概念を学び、コンセプトを明確にして企画し、ひとつのシステムとしてまとめる総合的な表現力が欠かせません。

丸ごと一人でつくってみる経験の重要性

拡張現実ピタゴラ装置づくりでは、一人ひとりが個別に自分自身の装置をつくることに挑戦します。学生はまず自分なりのコンセプト(テーマ)を決め、ストーリーを考えて絵コンテを描き、クラス内で発表して互いに講評しあい、企画を洗練させていきます。

モノづくりはまずコンセプトづくりからスタートします。これは、与えられた問題を解くというより、問題そのものをつくることも含んだ活動となります。このように、コンセプトから考えるという体験は、これまでの高校生が経験してきた、与えられた問題に対する解答をみつけるというスタイルの体験とは異なります。コンセプトとストーリーが固まったら、絵コンテ(設計図)をつくります。「絵が不得意です」という学生もいますが、ここでは、絵でもいいし、言葉でもいい。頭の中にあるモヤモヤしたものを人に伝え、自分の中から出して吟味できる状態にすることが重要なのです。書き出してあらためて、出来上がったものをながめつつ、実際につくり始めるとうまくいかない場合もあるし、またさらに新しいアイデアが出てくる場合もある。その試行錯誤のプロセスを体験することが目的なのです。

文字は使わない、安易なキャラクターに頼らないなど、制作にはいくつか制約を設けています。学生にはガイドブック『虎の巻』を配布して、課題の意図、発想・設計の方法などを詳しく解説しているほか、授業には大学院生か大学4年生のTA(ティーチング・アシスタント)を2名配置して技術的なサポートも行っています。

授業を通して学生が何を目指せばいいのかわかるよう、評価の要素は「装置の美的完成度」、「ビー玉の動きのリズムや緩急」、「アニメ画面の動作」、「現実と非現実の関連性」、「テーマとストーリー性」の5点として、評価の基準もあらかじめ明示しています。

学生たちから出てくる最初のアイデアは、ピンボールやパチンコ、宇宙、花火、爆発、水の循環、脱出ゲームなど、互いに似たようなものが多いので、そこから抜け出すことが鍵になります。その後、プロトタイプの作成と評価を繰り返しながら実制作に入ります。

大学は学習の場なので、アイデアをまるごと盗む以外、ビー玉の転がし方など細かな工夫は人のものを真似てもいいことにしています。みんなの見える場所でつくるのは、自分以外の人のアイデアを刺激にしてより高みを目指して欲しいからです。カッターや布テープの使い方のほか、すっきりとしかし頑強にするやり方などの工夫や技術も、周囲の人からヒントを得ることができるでしょう。

最後は2クラス合同の約40人で発表会を行い、クラスごとに優秀作品を選定。12クラス分、すなわち12名の優秀作品を動画で撮影してYouTubeにアップします。みんな同じ制約のなかで制作しているにもかかわらず、表現にはさまざまなバリエーションがあり、発表会や動画の公開は学生にとって、表現の可能性に気づく機会にもなります。先輩たちは、今年はどんなおもしろい後輩がいるのだろうと、この動画を見ていますし、翌年の初めには後輩たちが参考にすることになります。この演習で何を学ぶのかを理解してから実際につくってみる。つくってみる中で、理解が深まることもある。美馬のゆり教授は「その往還(評価と思考のやりとり)が重要」だと話します。

経験を通して獲得してほしいもの

未来大ではすべての授業に対し、学生による授業の評価を調査するオンラインフィードバックシステムを導入し、結果を学内向けウェブで公開しています。この調査結果によると、学生の多くはこの「情報表現基礎Ⅰ」の授業のよい点として「発想力や想像力が育まれるところ」、「それぞれの個性が色濃く出る」、「何度も試作しながらつくっていく過程の大切さがわかった」などの感想を寄せています。

一方で「作成時間がもう少し欲しい」、「制作がギリギリになる」など、時間配分について反省する書き込みも多く見受けられます。7週間の制作期間には、年末年始の冬休みやセンター試験による学内立ち入り禁止期間も含まれるため、学生は制作を通じてスケジュール管理の重要性も学ぶことになります。プログラミングだけなら自宅でもできますが、大がかりな装置は持ち帰りが困難で、学内でなければ作業ができないからです。

プログラミング技術の習得だけであれば、マニュアルを見ながらコマンドを覚えて例題をこなす授業で十分でしょう。特定のプログラミング言語だけをきっちり素早くできるようにするのなら、そうした従来の授業でよいかもしれません。しかし、未来大が目指しているのは、全体を見据えたシステム開発や、これまでにない新しい価値を創造していけるような人材の育成です。プログラミングだけを学ぶのではなく、アイデアを形にする力、必要に応じて技術を獲得する力、計画を立て遂行する力などを身につけてしてほしい。そのために、自ら発想し、アイデアを絞り込み形にしていき、仕上げる、という自分の力でイチからものをつくり上げる経験が重要だと考えています。

学生に配布されるガイドブック『虎の巻』の最後には、「情報表現基礎Ⅰ」で学び取ってほしいこととして、次のように記されています。

―ここでの課題のポイントは「他者から請け負った仕事」を自分でコントロールしながら、ベストを尽くし、完成度が高いと自分で満足できるところまでたどりつかせる経験をもつということです。―

この経験がビジネススキルと大きく関係していることは、言うまでもないことです。経験から学び取っていく、こうした教育方針は、2年次の「情報表現基礎Ⅱ」、3年次の「プロジェクト学習」にも引き継がれます。

単にプログラミング技術を学ぶだけでなく、より上位の概念からモノづくりに参画し、大きなシステム開発や、新しい価値の創造に携わることのできる人を社会に輩出したい。手づくり感あふれる「拡張現実ピタゴラ装置」には、未来大の教育理念が詰め込まれているのです。